当院ではすべての患者さんに安心して治療を受けていただけるよう滅菌、消毒システムに力を入れており大学病院以上の質を確保しております。扉のノブやライトのハンドルには患者さん毎にバリアフィルムを貼っている他、基本的に滅菌できる器具は全て滅菌パックに入れて滅菌処理をしています。滅菌できないものは使い捨てにしています。

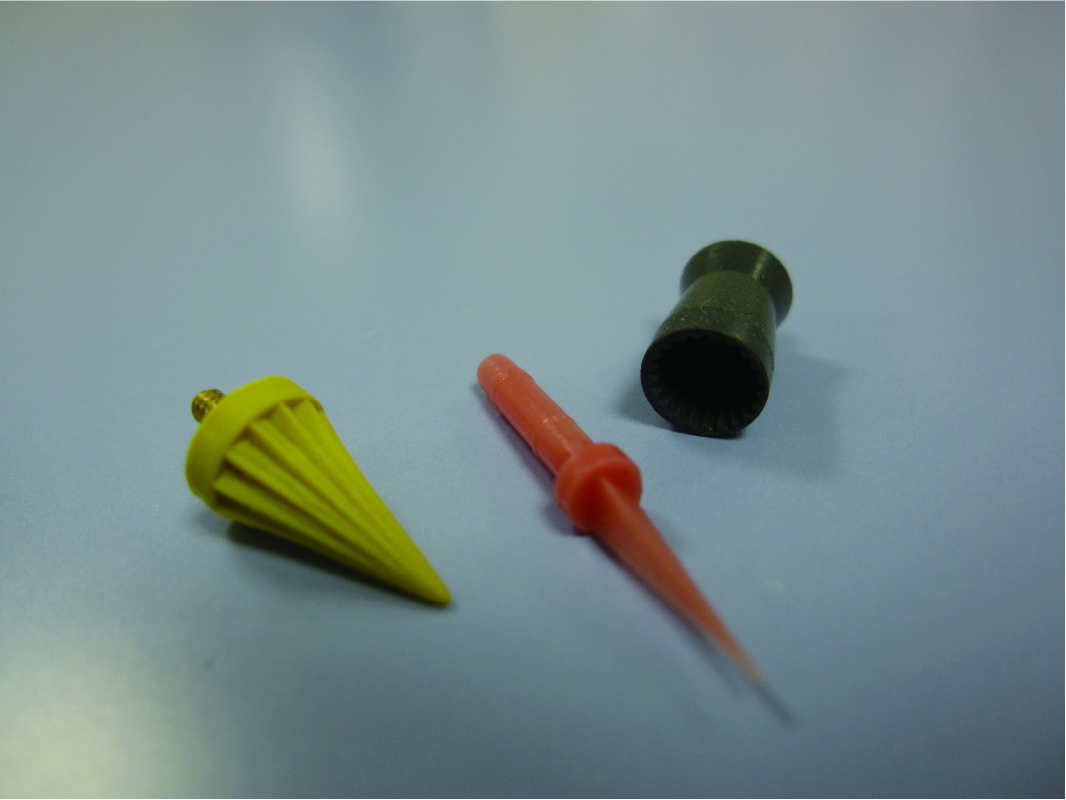

他の医院では何度も使いまわすバー・リーマー。このリーマーを1本の歯に300本以上使い捨てることもあります。切開に使うメスなどの刃物はいつも新品で使い捨てです。歯を削るバーやリーマーも切れ味が鈍いと切断面・切削面が汚くなったり、荒くなります。また、神経の入っていた空間(歯髄腔・根管)の本来の形を壊してしまうのです。滅菌を繰り返すとしなりが無くなり、折れる危険性もそれだけ高くなります。

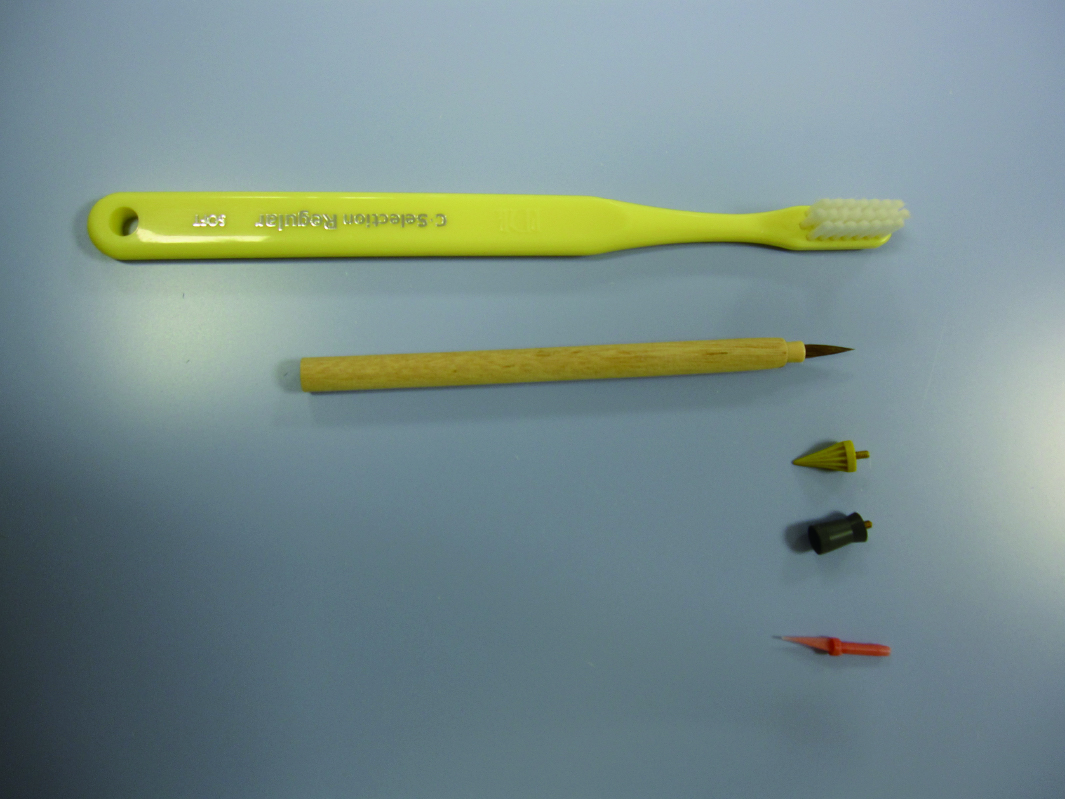

通常、歯科医院では消毒をして、使い回されている事の多いクリーニング用ブラシ、チップ、レジン小筆(仮歯用のプラスチックを盛り上げる筆)、歯ブラシなども患者さんごとに使い捨てています。

ブラシ等の内部へ入り込んだ汚染物質を完全に洗浄出来ない危険性があるためです。

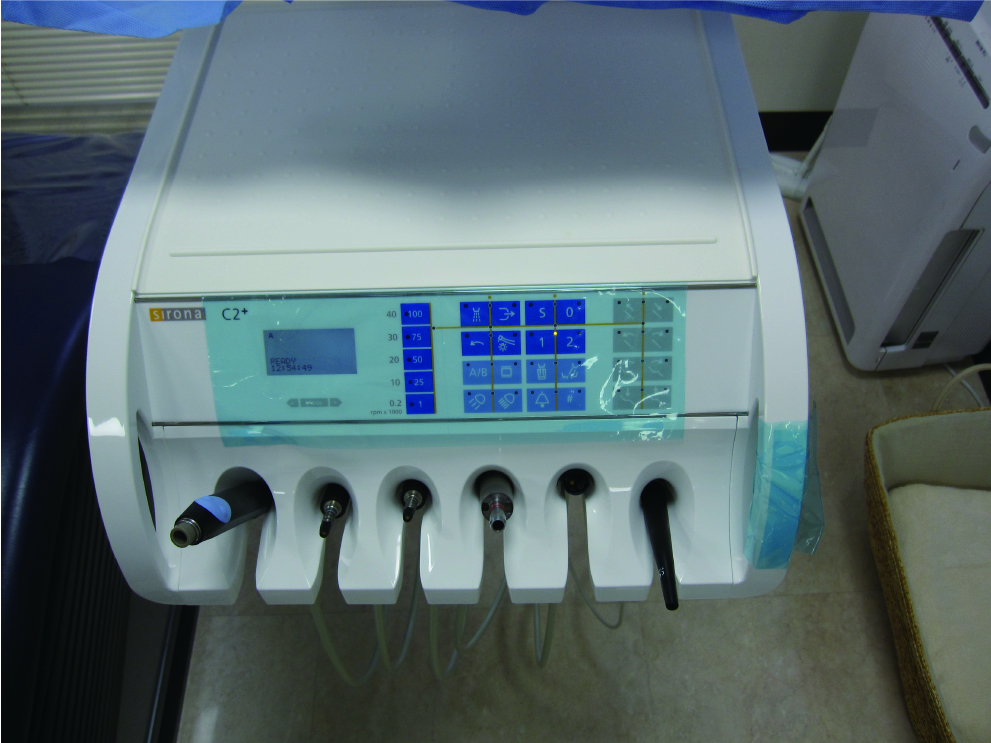

光照射器、印象用器具など滅菌消毒できないものは直接触れないようにビニールの感染防止用カバーをつけています。

見えない部分でも衛生管理に気を付けています。

お口の中の型を取った後は石膏を注入して模型をつくりますが、石膏注入の前に除菌洗浄液(MD520/ドイツ応用衛生協会認定)で除菌しています。患者さんだけでなく歯科衛生士、歯科技工士など医療従事者の相互感染対策も万全です。

手洗浄では難しい複雑な構造をもった器具もポンプから発生する水流で付着した汚れを徹底的に洗浄します。機材の洗浄のガイドラインに沿った方法で洗浄が行われた後、熱水消毒されます。(約95℃10分)終了時には高水準の消毒レベルまで達する事が出来ます。

この後、滅菌できる器材はすべてパッキングして滅菌されます。

WDで使用する水の塩化物濃度が高くなると、腐食割れや錆などが発生することがあるので、当院では

①アルカリ性洗浄剤

②軟水・純水化された水

を使用し、危険要素を最小限に抑えています。

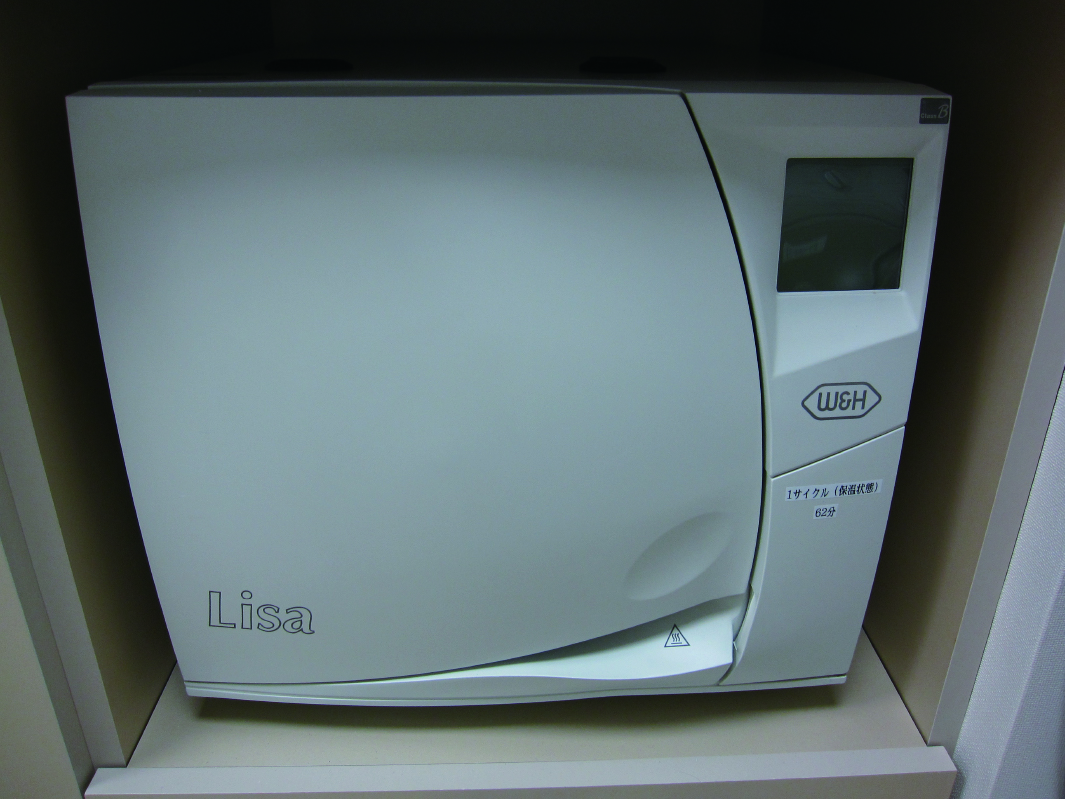

滅菌器は歯科医院には必ずありますが、当院ではヨーロッパの基準の中でも最も厳しい基準をクリアした(クラスB「あらゆる種類の被滅菌物を安全に滅菌することができる」)滅菌器を採用しています。

滅菌行程がしっかり行われているか確認するため、毎日2種類の滅菌チェックを行い記録しています。

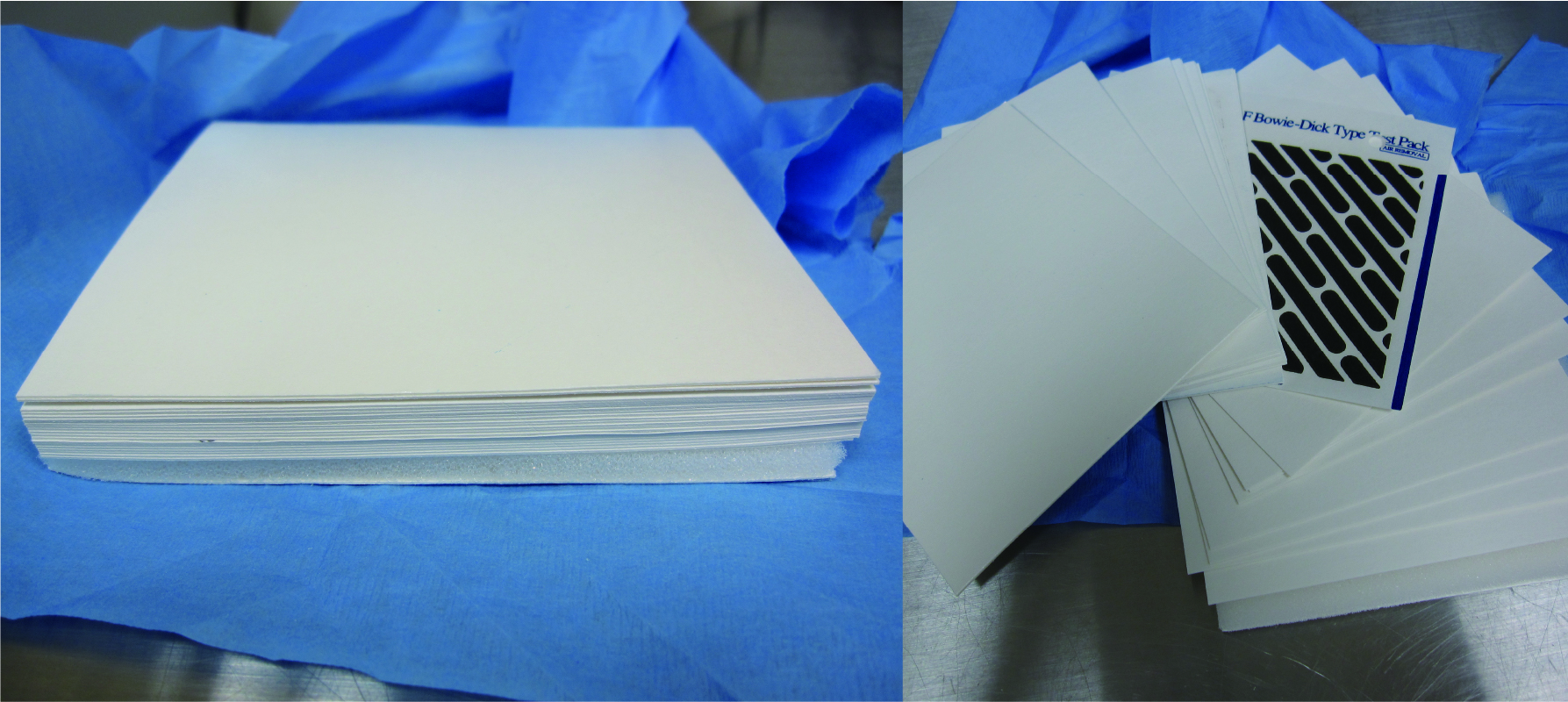

へリックステストは細く長いチューブの一端に試験紙をセットして塞ぎます。その上で滅菌をしてチューブの中が真空状態になってから高圧蒸気を送り込んで滅菌されているかどうかを確認するものです。

ボウィーディックテストは何枚も重ねた紙と蒸気の入り込みにくいスポンジ間に試験紙を挟み込み、高圧蒸気が試験紙全体に均一に入り込んでいるかを確認するものです。

滅菌パックにはそれぞれ滅菌日と有効期限(6ヶ月)が印字されています。

有効期限の切れたものは、再度パックして滅菌しなおしています。

滅菌後は汚染されないように扉が閉まる棚に収納されおり、使用直前に開封します。

患者さん毎にバリアフィルムを貼っています。清潔域・不潔域をしっかりと区別しており汚染したグローブで清潔な面に触れないようにしています。グローブは処置ごとに交換するので、1人の患者さんに10組以上使うこともあります。

以上のような清潔の条件を満たさない場合を、「不潔」といいます。

細菌は空気中を単独で浮遊するのではなく、埃に付着した状態で浮遊しています。

そのため、 院内清掃において埃を最小限にすることを心がけています。

診療室だけでなく受付やお手洗いなどの環境も整えております。1年間で約10回大掃除を行い、さらに毎日朝の診療前と帰りの診療後は環境表面を水拭き+アルコール拭きを行い清潔な環境を整備しています。

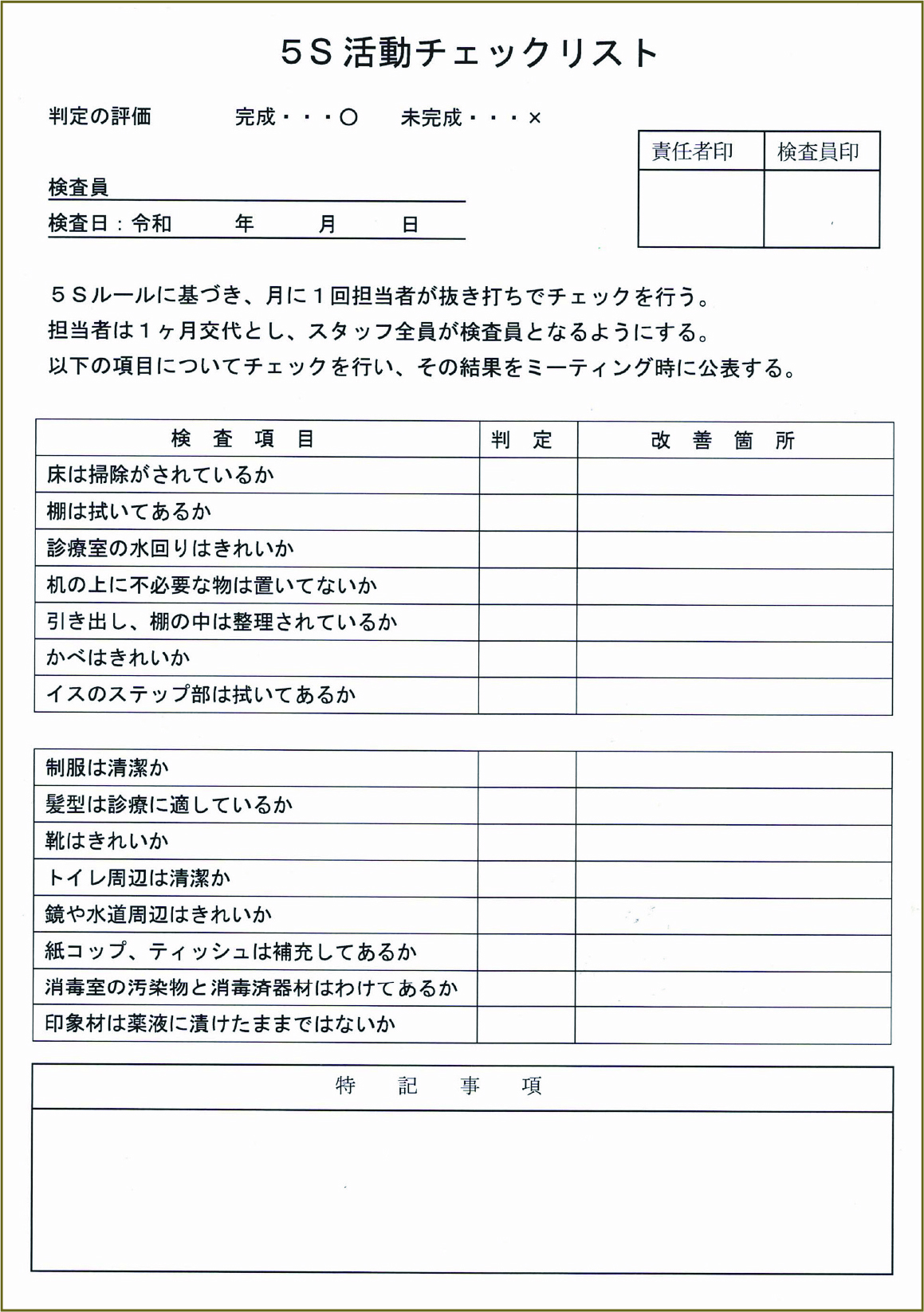

1ヵ月に1度5S(整理・整頓・清潔・清掃・躾)チェックを抜き打ちで行い、改善すべき箇所をミーティング時に公表しています。

常に清潔な環境を保つ事で手⇨物⇨手の感染経路を遮断し接触感染を防止できます。

治療での交叉感染はもちろん、院内の環境整備を行うことでより快適に、そして安心して来院してもらえるよう日々整備しています。